一、传统计量方式为何被诟病“又慢又贵”?

在建筑工地上,项目经理老张正对着堆积如山的图纸发愁:200页的施工图需要手动计算混凝土用量,5人团队耗时半个月仍存在8%的误差,直接导致材料浪费超百万元。这种场景正是传统工程计量的缩影——依赖人工计算、Excel表格核对,既耗费时间又难以保证精度。

高效精准CAD算量软件革新工程计量智能新纪元的到来,彻底打破了这种困境。以豹图CAD为例,其50MB的轻量化安装包可自动识别DWG图纸,3秒完成结构构件识别,将原本需要2周的计算工作压缩到2小时,误差率降至0.5%。这种变革不仅体现在速度上,更重构了工程管理的底层逻辑。

二、智能软件如何实现“误差不过2%”?

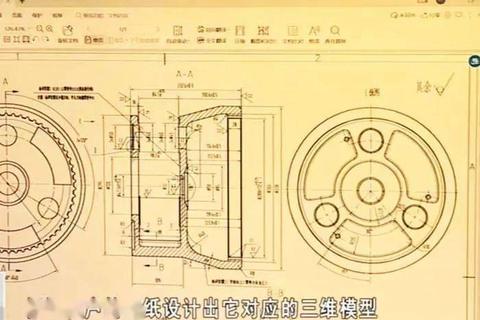

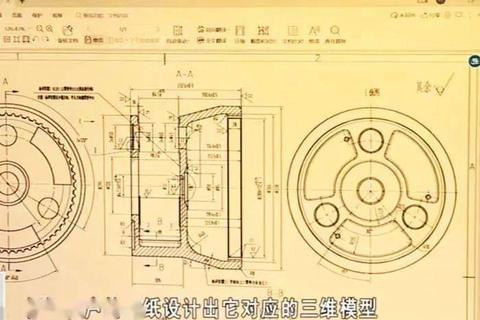

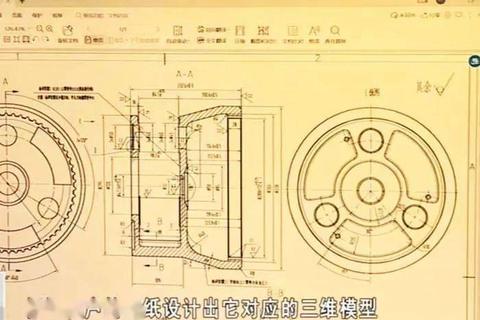

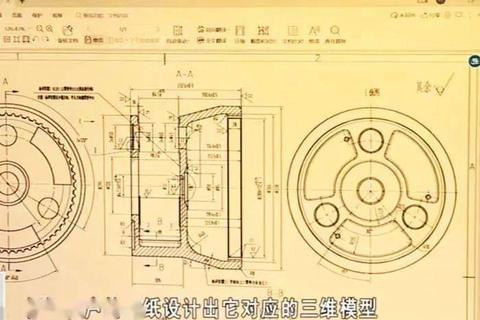

在深圳某超高层建筑项目中,工程师使用浩辰CAD 2025的硬件加速功能,对含3.2万个构件的复杂模型进行算量。软件通过GPU并行计算,将钢筋用量计算从传统方式的72小时缩短至45分钟,并通过参数化约束技术自动检测出12处梁柱节点配筋冲突,避免后期返工损失。

更值得关注的是AI技术的深度应用。梦诚AI算量系统通过解析整本图纸,自动提取部位信息、工程量等关键数据,并关联BIM模型实现“图纸-模型-报表”三重校验。在郑州地铁项目中,该系统将雨污水管网的算量准确率提升至99.7%,远超人工计算的92%平均水平。这些案例印证了高效精准CAD算量软件革新工程计量智能新纪元的实质性突破。

三、跨平台协同能否终结“数据孤岛”?

广州某大型商业综合体项目曾因设计院、施工方、造价咨询单位使用不同软件,导致工程量数据需要反复转换格式,版本混乱造成直接经济损失80万元。引入RIB 4.0工程管理平台后,项目团队通过5D BIM模型实现数据实时同步:

设计师在Revit中修改梁截面尺寸

算量软件自动更新混凝土用量

造价模块即时生成成本变动分析

这种“模型驱动数据流”的模式,使跨专业协作效率提升400%,工程变更响应时间从3天缩短至2小时。

鲁班大师(土建)的实践更具代表性。其LBIM互导功能支持将CAD图纸直接转化为BIM模型,并联动广联达、晨曦等主流软件生成26类工程量报表。在雄安新区某智慧园区建设中,该技术帮助30家参建单位共享同一数据源,减少重复建模工作量70%。

从工具升级到管理革命:企业该如何破局?

高效精准CAD算量软件革新工程计量智能新纪元已进入深度应用阶段。对于建筑企业而言,需把握三个关键策略:

1. 选型匹配度优先:中小项目可选用豹图CAD、晨曦BIM等轻量化工具,大型复杂工程则应配置浩辰CAD+RIB 4.0的组合方案

2. 培养复合型人才:建立“CAD操作+BIM思维+成本管控”的三维能力矩阵,如中建某局开展的“算量软件认证工程师”培训使项目利润率提升2.3%

3. 构建数据中台:将算量结果与ERP、物料管理系统打通,实现“模型计算-采购下单-施工验收”全链条数字化,某央企通过该模式降低库存积压率58%

这场由软件引发的计量革命,正推动建筑业从“经验驱动”转向“数据驱动”。当AI开始自动识别异形结构的钢筋排布,当云端协同让跨国团队共享实时工程量数据,我们不禁思考:未来的建筑工地,是否会出现“零误差计量”的终极形态?答案或许就藏在当下每一次软件升级的代码之中。